袁隆平的杂交稻到底有多大的种植面积?除了中国,还有其他国家种植他的杂交稻?实际单产能够达到什么水平?

日期:2023-09-11 11:53 | 人气:

袁隆平院士的伟大贡献主要表现在几个方面:

第一,袁隆平不仅是杂交水稻事业的开创者,而且始终是这一研究领域的“领头雁”,创建了一门系统的新兴学科——杂交水稻学.四十多年来,杂交水稻研究的每一发展阶段、每一项重大创新,都离不开他所起到的关键作用,都体现了他非凡的经验智慧与学术思想.

1964年,他冲破当时流行的遗传学观点的束缚,在我国率先开展三系法培育杂交水稻的研究.20世纪70年代,他解决了三系法杂交稻研究中三系配套、优势组合选配和制种低产三大难题.20世纪80年代至90年代中期,他提出了杂交水稻的育种发展战略,并解决了两系法中的一些关键技术难题.

20世纪90年代中期以后,他设计出了以高冠层、矮穗层和中大穗为特征的超高产株型模式和培育超级杂交稻的技术路线,并在超级杂交稻研究方面频频取得重大进展.1982年,国际水稻研究所学术会首次公认:中国科学家袁隆平为世界“杂交水稻之父”.在科研实践的同时,袁隆平不断进行经验总结和理论升华.

从1966年发表我国杂交水稻研究的第一篇论文“水稻的雄性不孕性”以来,先后发表论文60多篇,其中在国外发表12篇;出版专著7部.袁隆平作为学术带头人,培养了一大批杂交水稻专家和技术骨干,在杂交水稻的研究和发展中建立和完善了一整套理论和应用技术体系,从而创建了一门系统的新兴学科——杂交水稻学.

第二,袁隆平的杂交水稻研究解决了中国人的吃饭问题,保障了国家粮食安全.有人曾经风趣地说,中国农民吃饭靠“两平”,一是靠邓小平的责任制,二是靠袁隆平的杂交水稻.从1976年开始,“三系”杂交稻在全国大面积推广,比常规稻平均增产20%左右,为解决我国粮食问题做出了历史性的贡献.

2000年,第一期超级杂交稻研究目标顺利通过了国家农业部组织的验收,原国务委员、国家科委原主任宋健院士赞扬说:“这一成果对保障21世纪我国粮食安全具有重要意义.”随后,袁隆平又提前实现了第二期超级杂交稻研究目标,它比一般杂交稻增产约30%.

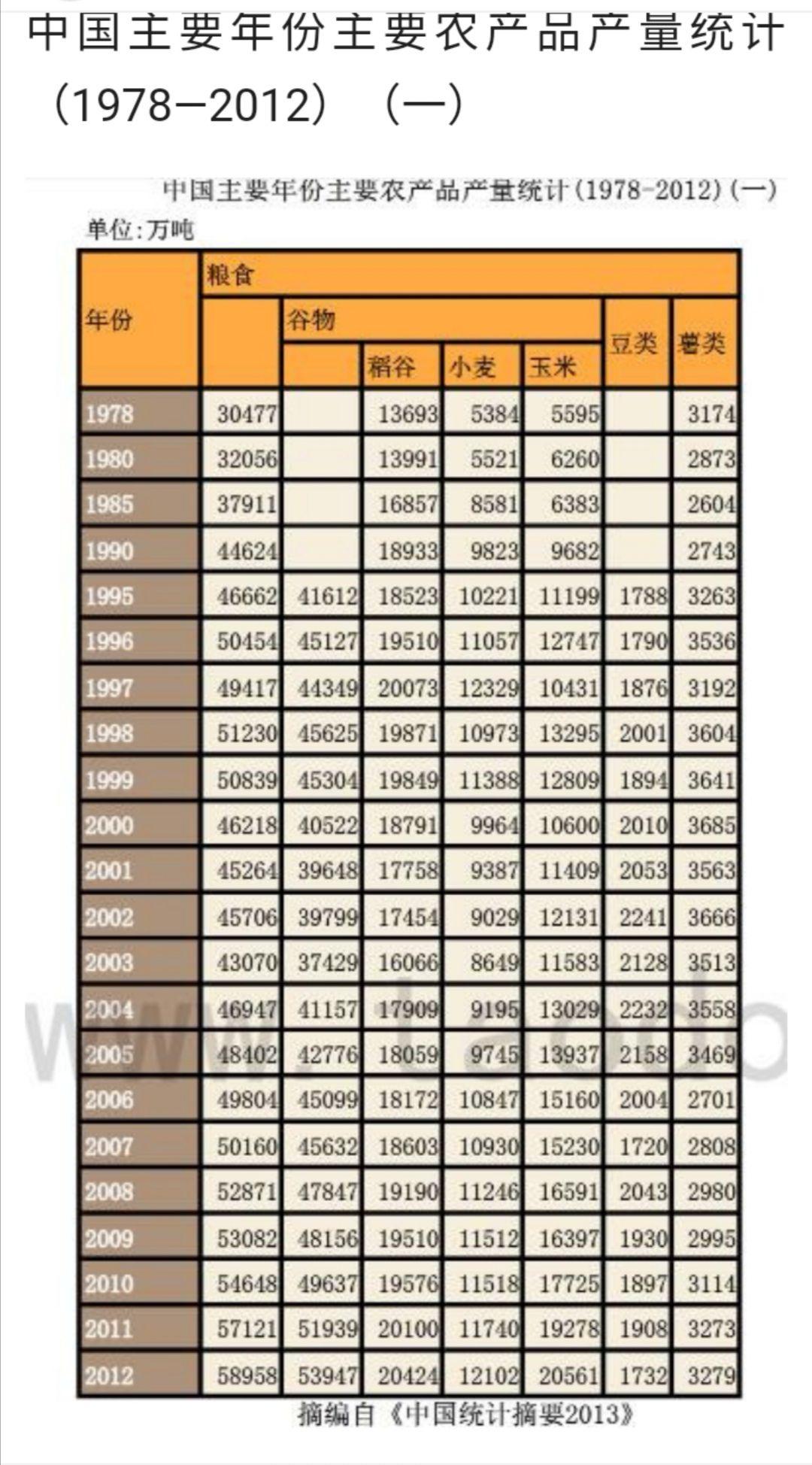

据统计,到2006年止,我国累计推广种植杂交水稻56亿多亩,增加稻谷5200多亿公斤.近年来,全国杂交水稻年种植面积约2.4亿亩左右,年增产的稻谷可以养活7000多万人口.这是对上世纪90年代美国经济学家布朗提出的“未来谁来养活中国”的有力回答.

第三,袁隆平把“发展杂交水稻,造福世界人民”作为毕生最大的追求,为推动杂交水稻的国际发展、促进我国对外交往做出了巨大贡献.1980年,杂交水稻作为我国出口的第一项农业专利技术转让给美国,引起了国际社会的广泛关注.

90年代初,联合国粮农组织将推广杂交水稻列为解决发展中国家粮食短缺问题的战略措施.多年来,袁隆平7次赴国际水稻所开展合作研究,

还被联合国粮农组织聘为该组织国际首席顾问,十几次赴印度、越南、缅甸、孟加拉等国指导发展杂交水稻.同时,他还在国内主持举办了20多期杂交水稻国际培训班,为30多个国家培训了500名技术人才.

这些专家回到本国后都成为当地研究和推广杂交水稻的技术骨干.目前,越南、印度、菲律宾已成为大面积生产应用杂交水稻的国家,杂交水稻的增产效果也十分显著.如越南,2004年种植杂交水稻面积已达65万公顷,每公顷6.3吨,比其全国平均水稻单产增产40%.如菲律宾,2005年种植杂交水稻面积达37万公顷,平均每公顷6.5吨,比其全国水稻平均单产高80%,使菲律宾粮食短缺的局面大为改观.

菲政府计划,到2007年发展杂交水稻300万公顷,实现粮食自给.

以上所有信息来自百度搜索。我筛选了下,希望能帮到题主。

一楼不让评论

贴一下百度百科的内容:杂交水稻的基本思想和技术,以及首次成功的实现是由美国人Henry Beache在1963年于印度尼西亚完成的,Henry Beache也被学术界某些人称为杂交水稻之父,并由此获得1996年的世界粮食奖。由于Henry Beache的设想和方案存在着某些缺陷,无法进行大规模的推广。

后来日本人提出了三系选育法来培育杂交水稻,提出可以寻找合适的野生的雄性不育株来作为培育杂交水稻的基础。虽然经过多年努力日本人找到了野生的雄性不育株,但是效果不是很好;另外日本人还提出了一系列的水稻育种新方法,比如赶粉等,但是最后由于种种原因没法完成杂交水稻的产业化。

美国人和日本人的技术是实验室技术,真正具备可工程化的还是袁隆平提出的方案

再贴一个百度百科:1964年到1965年,两年的水稻开花季节里,他与科研小组在稻田进行杂交育种试验。后在稻田里找到了6株天然雄性不育的植株。经过两个春秋的观察试验,对水稻雄性不育材料有了较丰富的认识,根据所积累的科学数据,在大学毕业工作12年左右的他,发表在1966年第17卷第4期《科学通报》上。

袁隆平是1966年发表的文章

石明松的发现:1973年,时任沙湖原种场农技员的石明松在单季晚粳品种“农垦58中”发现了自然雄性不育株。发现这3株水稻的第二年,石明松就利用自然结实的种子种植了48株,有雄性不育、可育两种类型。

此后6年,他对不育株进行测交和回交。他发现不育株的再生分蘖上能自交结实,分期播种的结果表明育性与光照长度有关。由此,他提出了水稻育种的全新设想:在长日高温下制种,在短日低温下繁殖,一系两用。划时代的“两系法杂交水稻技术”由此开端。来源百度百科,这是1973年开始的。

搞技术的都懂,实验室到工程化的路是天堑,实验室再牛叉的技术,无法工程化就是白费。谁先发表文章,谁就是发现人,在牛顿时代,一个微积分创始人都和莱布尼兹打的狗脑子都出来了,况且在1966年和1973年跨服这么大,信息传播速度已经比牛顿时代更快。

李必湖是袁隆平小组成员

1967年4月,袁隆平起草“安江农校水稻雄性不孕系选育计划”,呈报省科委与黔阳地区科委。6月,由袁隆平、李必湖、尹华奇组成的黔阳地区农校(安江农校改名)水稻雄性不育科研小组正式成立。

1968年4月30日,袁隆平将珍贵的700多株不育材料秧苗,插在安江农校中古盘7号田里,面积133平方米。5月18日晚上,中古盘7号田的不育材料秧苗,被全部拔除毁坏,成为未破的谜案。袁隆平心痛欲绝。事发后第4天才在学校的一口废井里找到残存的5根秧苗,继续坚持试验。

1969年冬,袁隆平、李必湖、尹华奇等到云南省元江县加速繁殖不育材料。

颜龙安和袁隆平是师生关系

1971年春,在海南跟班向袁隆平学习水稻雄性不育系选育时,颜龙安对野败、粳败、籼败、无花粉型等4种材料进行仔细观察后,发现野败柱头发达,全外露,长势旺盛,花粉粒全部败育,比其他3种材料不育性更好,同时认为,从杂交后代呈3∶1分离的不育材料中找保持系困难,因此,确定以转育野败为主要目标。他们当即用籼、粳栽培品种为父本,以野败为母本,做了7个杂交组合,获得48粒杂交种子。当年春带回萍乡播种,那时没有恒温箱催芽,颜龙安按照当地老农的意见用牛粪堆催芽,但5天过去后种子仍无动于衷。他根据自己所掌握的知识推测,带有野生亲缘的杂交后代种子可能休眠期较长。

一楼的用心叵测,把国外实验室技术吹成已经成功,把时间顺序打乱,我前前后后找了很多资料才确定正确性,从1963年杂交水稻技术被发明,到1966年袁隆平把杂交水稻技术确定可行,从1966年开始到1972年这段时间大批技术人员已经通过袁隆平的研究确定这条路可以走,才有后来科研成果。以一己之力打破外国科研定论,这不是突破是什么?当年全面落后于国外。第一人只能是袁隆平,如果颜龙安李必湖石明松对这个有意见,必须拿出公开文献证明发现早于1966年。否则,莱布尼兹真要跳起来打牛顿,把牛顿-莱布尼兹公式改成莱布尼兹-牛顿公式。

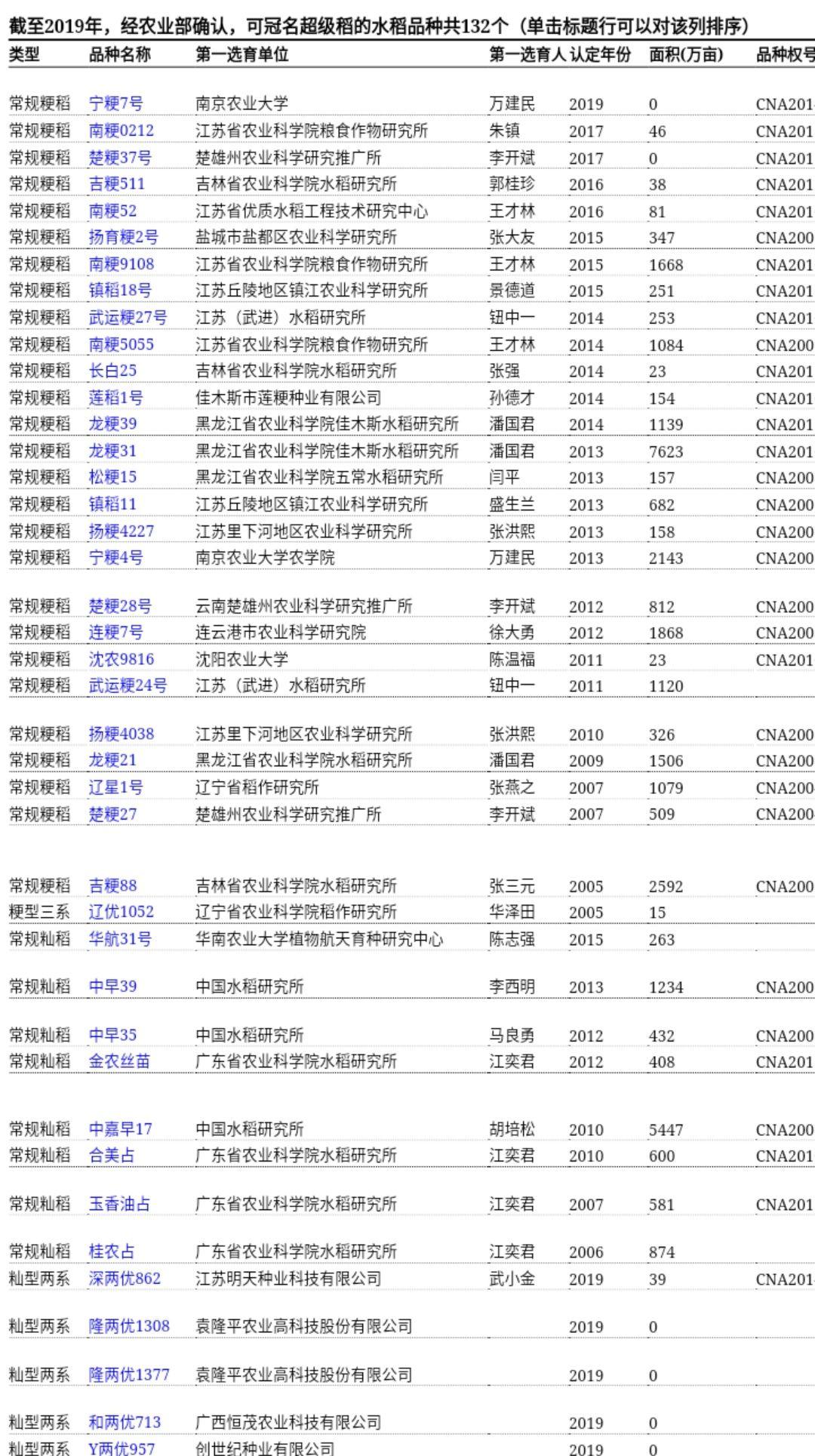

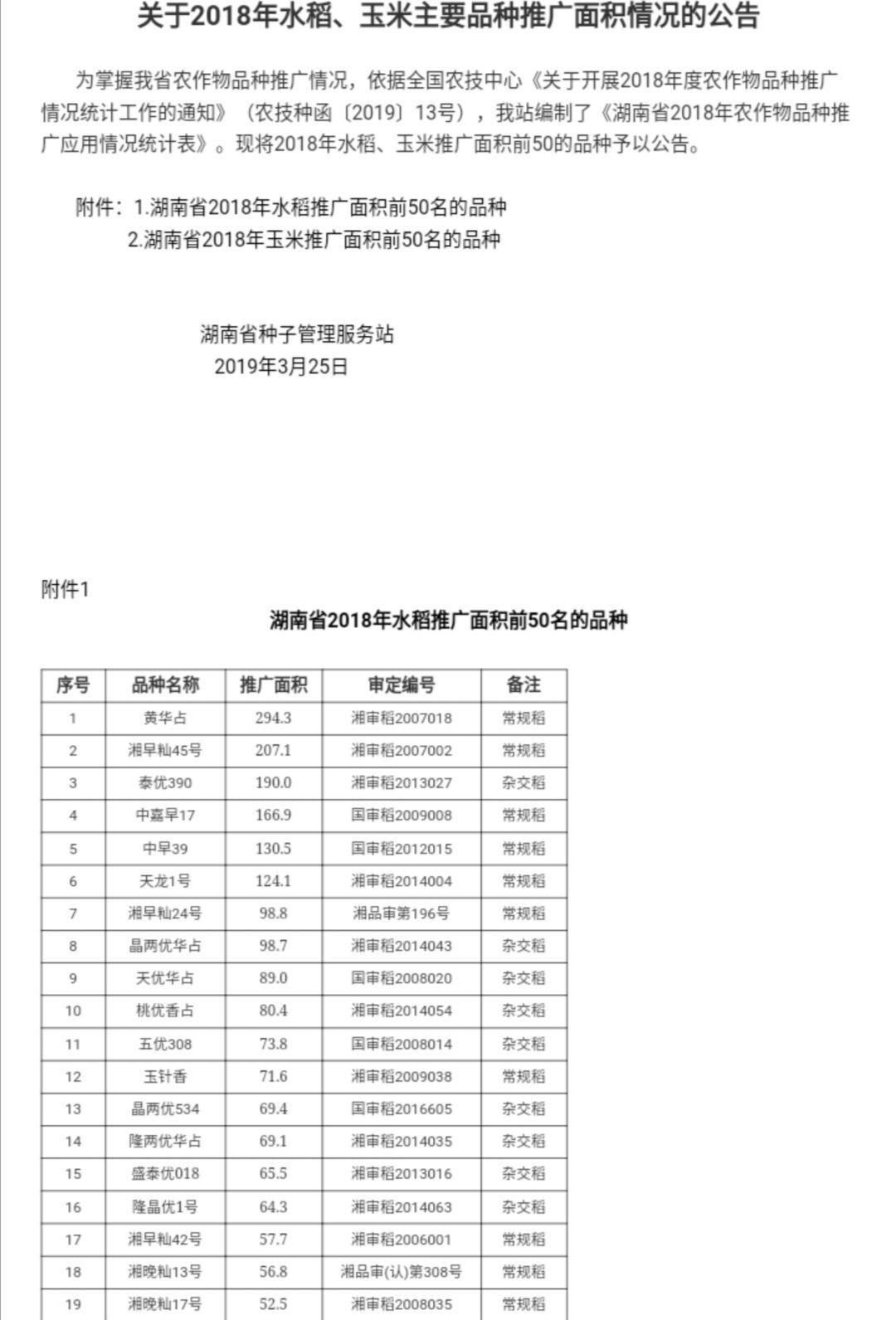

中国杂交水稻占粮食产量的七分之一左右,占全部水稻的一半,其中袁隆平团队的品种市场占有率不高,不会超过5%。以杂交水稻比例最高的湖南为例,杂交水稻占水稻一半略多,但其中前二十品种没有一个是袁隆平培育的,中国以外的杂交水稻市场比例非常低,前些年东南亚曾经引进杂交水稻,但经过几年后发现增产幅度有限口感又差,被逐渐淘汰近几年市场占有率已经不足5%。

从世界各国粮食单产数据可见,中国的稻谷单产排名世界第8,小麦单产排名也是第8,玉米排名第14,大豆排名第21。几乎所有粮食出口国的粮食单产排名都高于中国。美国玉米单产每公顷9 458千克,中国玉米单产每公顷5 167千克。中国玉米单产仅仅是美国的54. 6%。美国每公顷生产大豆2 807 千克,中国只有1 454千克。中国的大豆单位面积产量只有美国的51. 7%。

关于杂交水稻和袁老,10分钟深度解读!